選挙に不服があるときの対処法(地方選挙の場合)

選挙に関して不服があるときには、訴訟に比べて簡易迅速な手続きにより有権者の権利救済を図る制度(選挙に関する不服申立て)が用意されています。このページでは、公職選挙法に規定されている不服申立て制度について、行政書士法改正の観点も含めて詳しく解説いたします。

選挙に関する不服申立て制度の概要

選挙に関連する不服申立て手続としては、「選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て」(公職選挙法第202条)及び「当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て」(同法第206条)が挙げられます。

公職選挙法第202条(選挙の効力に関する異議申出)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができます。

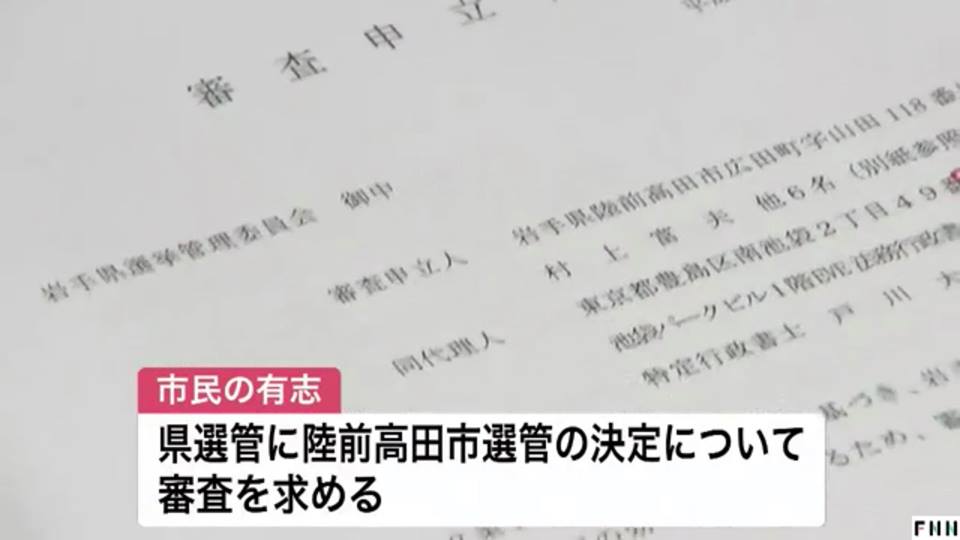

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

公職選挙法第202条

公職選挙法第206条(当選の効力に関する異議申出)

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができます。

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができます。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から21日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

公職選挙法第206条

選挙の効力に関する異議の申出

市議会議員や市長等の選挙の効力に不服のある選挙人又は候補者は、選挙の日から14日以内に異議を申し出ることができます。

「選挙の効力」に関する不服は、選挙管理委員会が選挙の執行手続に違反していた場合など、選挙の効力自体に疑義がある場合に申し立てます。具体的には、投票日の設定ミス、投票所の運営不備、開票手続きの違反など、選挙管理委員会の執行に関する問題が対象となります。

異議申出ができる者

異議申出ができる者は、その選挙の選挙人(有権者)または公職の候補者です。これは客観訴訟(民衆訴訟)の性質を持ち、自己の法的利益の侵害を証明する必要はありません。選挙の公正性という公益を守るため、誰でも異議を申し出られる制度設計となっています。

必要な書類と記載事項

異議申出書には、申出人の氏名・住所・資格、異議の具体的理由、法的根拠、求める救済内容、証拠の概要、日付と署名が必要です。しかし実務上、多くの市町村選挙管理委員会は異議申出を受けた経験が少なく、標準的な書式や手続きマニュアルが整備されていないため、専門家の支援なしに一般市民が適切な異議申出を行うことは極めて困難です。

当選の効力に関する異議の申出

市議会議員や市長等の選挙の当選の効力に関して不服がある選挙人又は候補者は、当選人の告示の日から14日以内に異議を申し出ることができます。

「当選の効力」に関する不服は、得票数又は当選人たる資格に関しての異議がある場合等に申し立てます。この不服申立てが認められた場合には、当選について更正決定がなされ、次点の候補者が繰上げ当選することになります。

接戦の場合の実務的重要性

数票差で落選し次点になった候補者が不服を申し立てるケースがありますが、その場合には「当選の効力」に関する異議申出になります。この場合には、選挙自体の効力は争わず、票の集計数の誤りや疑問票の判定や候補者の被選挙権に関する異議申し立てとなります。

票の集計数や疑問票に関しては投票用紙を再調査し、被選挙権については住居実態を調査したりします。過去には、相模原市議会議員選挙(2015年)、葛飾区議会議員選挙(2017年)、東京都議会議員江東区選挙(1969年、500票の得票変動)など、再調査により当選者が入れ替わった事例が複数存在します。

極めて短い期限:14日以内の申出が必須

「選挙の効力」に関する異議申出であっても「当選の効力」に関する異議申出であっても、選挙の日または当選者が確定した日から14日以内に定められた書式で異議申出手続きを行う必要があります。

この期限は極めて厳格であり、不変期間とされています。延長や猶予は一切認められず、期限を1日でも過ぎれば、どれほど重大な違反があっても異議は却下されてしまいます。この厳格性の理由は、選挙の早期確定という政策目的にあります。当選者が速やかに職務を開始し、議会や行政が機能不全に陥るのを防ぐため、迅速な紛争解決が優先されるのです。

一般の方が直面する困難

一般の方が14日以内に規定の書式で申出書を起案して選挙管理委員会へ提出するのは非常に困難です。当事務所が対応した中では、市や区の選挙管理委員会では不服申立を受けたことがない場合も多く、選挙管理委員会自身もどのように対応してよいのか分からない、書式さえも持っていないといったケースも多くあります。そのようなケースでは、選挙管理委員会へ問い合わせをしても手続きの仕方を教えてもらえず、必要十分な申出書を期限までに出すことができません。

選挙の効力や当選の効力に疑問を感じたら、すぐに専門の特定行政書士へご相談ください。

不服申立の三段階の救済手続き(当選の効力)

選挙結果に不服がある落選者は、公職選挙法に基づいて正式な不服申立を行うことができます。ここでは、「当選の効力」に関する不服申立に焦点を当てて詳しく解説します。

地方選挙における不服申立の手続きは三段階で構成されており、第一段階として市選挙管理委員会への異議申出、第二段階として県選挙管理委員会への審査申立、そして第三段階として高等裁判所への選挙訴訟という流れになります。

第一段階:市選挙管理委員会への異議申出

第一段階の異議申出は、公職選挙法第202条第1項に規定されています。

公職選挙法第202条第1項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

重要なのは選挙の日から14日以内という厳格な期限です。この期限を過ぎると異議申出の権利は失われてしまいます。異議申出は文書で行わなければならず、口頭での申出は認められません。

選挙管理委員会は異議申出を受理した後、その内容を審査します。公職選挙法第213条第1項では、異議申出に対する決定はその申出を受けた日から30日以内にこれをするように努めなければならないと定められています。

公職選挙法第213条第1項

本章に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から三十日以内に、審査の申立てに対する裁決はその申立てを受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。

この期間内に委員会は申出の内容を詳細に審査し、選挙の効力について判断を行います。審査の結果、異議に理由があると認められれば選挙を無効とする決定がなされ、理由がないと認められれば棄却の決定がなされます。

決定がなされた場合、公職選挙法第215条に基づいて決定書が異議申出人に交付され、その要旨が告示されます。

公職選挙法第215条

第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出に対する決定又は第二百二条第二項及び第二百六条第二項の審査の申立てに対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

第二段階:県選挙管理委員会への審査申立

市選挙管理委員会の決定に不服がある場合、次の段階として県選挙管理委員会への審査申立を行うことができます。これは公職選挙法第202条第2項に規定されています。

公職選挙法第202条第2項

前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

重要なのは、申立期限が決定書の交付を受けた日または告示の日から21日以内であるという点です。最初の異議申出が14日以内であったのに対し、審査申立は21日以内と期間が長く設定されています。これは、市選管の決定内容を十分に検討し、上級機関への申立を準備するための時間を確保する趣旨です。

県選挙管理委員会も、審査申立を受付した後、その内容を審査します。公職選挙法第213条第1項では、審査申立に対する裁決はその申立てを受付した日から60日以内にこれをするように努めなければならないと定められています。

県選管は市選管の判断が適切であったかを上級機関として審査し、市選管の決定を維持するか、それとも取り消して選挙を無効とするかを判断します。裁決がなされた場合も、第215条に基づいて裁決書が審査申立人に交付され、その要旨が告示されます。

この二段階の行政手続きは、司法判断に至る前に行政機関内部で問題を解決する機会を提供するという意味があります。また、市町村レベルの判断を県レベルで再審査することで、より慎重で公正な判断を確保する仕組みとなっています。

行政不服審査法の準用

選挙に関する異議申出および審査申立の手続きについては、公職選挙法に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法が準用されます。これは公職選挙法第216条に規定されています。

公職選挙法第216条第1項

第二百二条第一項及び第二百六条第一項の異議の申出については、この章に規定するもののほか、行政不服審査法第九条第四項、第十一条から第十三条まで、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十条第二項及び第三項、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十三条の規定を準用する。

この準用により、異議申出および審査申立の手続きにおいて、公職選挙法に特別の規定がない事項については、行政不服審査法の規定が適用されることになります。たとえば、申立人の権利、審査手続きの詳細、証拠調べの方法、口頭意見陳述の機会、審理の方法などについては、行政不服審査法の規定が適用されます。

これは選挙という特殊な行政行為について、一般的な行政不服審査制度の原則と手続きを基礎としつつ、選挙の特性に応じた特別な規定を設けることで、適正かつ迅速な不服審査を実現するための制度設計です。行政不服審査法は行政処分に対する国民の権利救済を目的とした法律であり、この法律の準用により、選挙に関する不服申立においても、申立人の手続的権利が十分に保障されることになります。

実務上、これは申立人が証拠書類を提出する権利、選挙管理委員会に対して説明を求める権利、口頭で意見を述べる機会を求める権利などが保障されることを意味します。選挙管理委員会も、行政不服審査法に基づく適正な審理手続きを踏まなければならず、恣意的な判断を防ぐ仕組みとなっています。

第三段階:高等裁判所への選挙訴訟

県選挙管理委員会の裁決に不服がある場合、第三段階として選挙訴訟を高等裁判所に提起することができます。これは公職選挙法第203条に規定されています。

公職選挙法第203条第1項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

ここで重要なのは、出訴期間が30日以内であるという点です。これは市選管への異議申出の14日以内、県選管への審査申立の21日以内という期間よりも長く設定されています。訴訟提起までの期間に余裕を持たせることで、訴訟準備の時間を確保し、弁護士への相談や証拠の収集などを可能にする配慮がなされています。

また、第203条第2項では、地方選挙の効力に関する訴訟は、市選管または県選管の決定または裁決に対してのみ提起することができると定められています。

公職選挙法第203条第2項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

これは、地方選挙の効力を争う場合には、必ず行政段階での不服申立(異議申出または審査申立)を経なければならないことを意味します。いきなり裁判所に訴えることはできず、まず行政機関での救済を求めることが前置手続きとして要求されているのです。

高等裁判所は第一審として審理を行い、判決を下します。選挙訴訟は通常の民事訴訟とは異なり、迅速な審理が求められます。公職選挙法第213条第2項では、訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならないと定められており、裁判所は他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならないとされています。

高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができますが、最高裁判所では法律の解釈に関する重要な問題がある場合に限って審理が行われます。事実認定に関する争いだけでは上告が認められないこともあります。

三段階の救済手続きの意義

このように地方選挙における不服申立は、市選管への異議申出、県選管への審査申立、高等裁判所への選挙訴訟という三段階の救済手続きが用意されています。この制度設計には重要な意義があります。

まず、段階的な審査により、より慎重で公正な判断が期待できます。市選管の判断が誤っていた場合、県選管で是正される機会があり、さらに司法による最終的な判断を仰ぐことができます。複数の機関による審査を経ることで、恣意的な判断や明白な誤りを防ぐ効果があります。

また、行政機関内部での解決を優先することで、訴訟に至る前に問題が解決される可能性があります。訴訟は時間と費用がかかるため、行政段階で解決できれば、当事者の負担を軽減できます。実際に、多くのケースでは市選管または県選管の段階で決着がつき、訴訟にまで至らないことも少なくありません。

さらに、地方自治の観点からも、まず地方レベルの行政機関で判断を行い、それに不服がある場合に上級機関や司法機関が関与するという仕組みは、地方の自主性を尊重しながらも適切な監督を可能にする制度といえます。市町村の選挙は地域住民の意思を直接反映するものであり、その判断をまず地域の選挙管理委員会が行い、必要に応じて県や司法の判断を仰ぐという構造は、地方自治の本旨に適合しています。

開披再調査(開披調査)の実施

有権者からの異議の申出に対して、選挙管理委員会が投票用紙を再調査する場合があります。これを「開披再調査(開披調査)」といいます。

開披再調査では、全ての票を見ながら有効・無効の判定を行います。この際に、各陣営から代表者が出席し、各投票について自陣営の見解を選挙管理委員会に対して表明します。そのため、次点となった陣営としては自陣営に有利な主張を効果的に展開し、自陣営の得票を増やすべく対応する必要があります。

特定行政書士の役割

特定行政書士は、この開披再調査の代理人として活動できます。候補者や選挙人の代わりに現場に立ち会い、個別の投票用紙について「この票は候補者Aへの投票意思が明白」「この票は他事記載で無効」などと主張を述べることができます。これは選挙争訟における特定行政書士の重要な実務的役割の一つです。

選挙不服申立を特定行政書士へ依頼する意義

選挙の結果に不服がある場合、公職選挙法に基づく不服申立制度を利用することができます。神栖市長選のようなくじ引き決定に対する不服申立も含め、選挙管理委員会への異議申出や審査申立は、行政不服審査法が準用される行政手続きです。

この手続きにおいて、特定行政書士が重要な役割を果たすことができます。

特定行政書士の代理権とは

特定行政書士とは、行政書士の中でも特別な研修を修了し、考査に合格した者に与えられる資格です。特定行政書士は、行政不服審査法に基づく不服申立について、依頼者の代理人として活動することができます。

公職選挙法第216条により、選挙の効力に関する異議申出および審査申立には行政不服審査法が準用されています。これは、選挙管理委員会に対する不服申立が行政処分に対する不服申立と同様の性質を持つことを意味します。したがって、特定行政書士は選挙の不服申立においても代理権を行使することができるのです。

具体的には、特定行政書士は以下の業務を行うことができます。

代理人としてできること

- 異議申出書および審査申立書の作成と提出

- 選挙管理委員会との折衝

- 証拠書類の収集と提出

- 口頭意見陳述の機会における意見陳述

- 審理手続における主張と立証活動

- 決定書または裁決書の受領

これらの業務を専門家である特定行政書士に依頼することで、候補者や選挙人は適切な法的手続きを踏むことができます。

選挙の不服申立における専門性の重要性

選挙の不服申立は、一般的な行政処分への不服申立とは異なる特殊性を持っています。公職選挙法という専門的な法律知識と、選挙実務に関する理解が必要です。

選挙不服申立の特殊性

第一に、極めて短い期間制限があります。異議申出は選挙の日から14日以内、審査申立は決定書の交付または告示の日から21日以内という厳格な期限が設けられています。この期限を過ぎると、いかに正当な理由があっても不服申立の権利は失われてしまいます。

第二に、選挙に関する専門的な争点があります。開票作業の適正性、投票の有効・無効判定、選挙運動の違法性、当選人決定手続きの瑕疵など、公職選挙法に関する深い理解が必要です。くじ引きによる当選者決定の場合には、くじ引き手続きの適法性という特殊な論点も生じます。

第三に、証拠の収集と保全が重要です。選挙管理委員会が作成した記録、立会人の証言、開票作業の状況など、時間の経過とともに散逸する可能性のある証拠を迅速に収集する必要があります。

第四に、適切な法的構成が求められます。単に「納得がいかない」というだけでは不十分で、具体的にどの法令のどの規定に違反し、それが選挙の結果にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを法的に構成する必要があります。

特定行政書士に依頼する具体的なメリット

選挙の不服申立を特定行政書士に依頼することには、多くの実務上のメリットがあります。

迅速な対応による期限遵守

選挙の不服申立は時間との戦いです。選挙後、候補者は落選の衝撃や疲労の中で、わずか14日以内に異議申出の準備をしなければなりません。この短期間に、公職選挙法の条文を調べ、異議申出書を作成し、証拠を収集することは、法律の専門家でない者にとって極めて困難です。

特定行政書士に依頼すれば、選挙直後から専門家が動き出し、期限内に適切な書面を作成して提出することができます。期限を徒過してしまうという最悪の事態を避けることができるのです。

適切な争点の整理と主張

選挙の不服申立において、何を主張すべきかを見極めることは容易ではありません。感情的な不満をそのまま書き連ねても、法的な主張としては不十分です。

特定行政書士は、依頼者の話を聞きながら、法的に意味のある争点を抽出し、公職選挙法の条文に基づいて論理的に主張を構成します。たとえば、くじ引き決定に対する不服申立であれば、くじ引きの手続が公職選挙法第95条第2項および自治体の規程に適合していたか、候補者への通知が適切であったか、くじの作成方法に公平性があったか、開票作業に誤りがなかったかなど、具体的な争点を整理して主張します。

弊所の代表行政書士は、選挙プランナーとしての豊富な実績に裏付けられた効果的な論点整理を提供することが可能です。

証拠収集と立証活動

不服申立が認められるためには、単に主張するだけでなく、それを裏付ける証拠が必要です。選挙管理委員会の記録の開示請求、立会人や関係者からの証言の収集、開票作業の記録との照合など、専門的な知識と経験が必要な作業です。

弊所代表の特定行政書士は、選挙コンサルタントおよび選挙プランナーとして選挙に関する行政手続きに精通しており、どのような証拠が必要で、どのように収集すればよいかを熟知しています。また、証拠の法的な意味を理解し、効果的に提出することができます。

口頭意見陳述における代理

行政不服審査法が準用されることにより、異議申出人や審査申立人は口頭で意見を述べる機会を求めることができます。この口頭意見陳述は、書面だけでは伝えきれない事情や主張を直接選挙管理委員会に説明する重要な機会です。

しかし、選挙管理委員会という公式の場で、法的な観点から整理された意見を述べることは、一般の方には大きな心理的負担となります。特定行政書士が代理人として口頭意見陳述を行えば、専門家の視点から効果的に主張することができます。

段階的な手続きへの対応

地方選挙の不服申立は、市選管への異議申出、県選管への審査申立、高等裁判所への選挙訴訟という三段階の手続きがあります。各段階で異なる期限と手続きがあり、それぞれに適切な対応が必要です。

特定行政書士に継続的に依頼することで、一貫した方針のもとで各段階の手続きを進めることができます。市選管で棄却されても、その決定内容を分析して県選管への審査申立に活かすことができます。また、訴訟段階に移行する場合には、弁護士との連携もスムーズに行えます。

心理的負担の軽減

選挙の落選は、候補者にとって大きな精神的ダメージです。特にくじ引きで敗れた場合には、運命の不条理さに打ちのめされることもあるでしょう。そのような状況で、複雑な法的手続きを自ら進めることは、心理的に大きな負担となります。

特定行政書士に依頼することで、法的手続きの部分は専門家に任せ、候補者自身は事実関係の説明や今後の政治活動に専念することができます。信頼できる専門家が味方にいるという安心感も、精神的な支えとなるでしょう。

行政書士の選挙実務に関する専門性

行政書士は、選挙に関連する様々な業務を扱う専門家です。選挙における行政書士の役割は、不服申立の代理だけではありません。

選挙に関する行政書士の業務

行政書士は、公職選挙法に基づく許認可申請や届出書類の作成を業務としています。たとえば、立候補届出書類の作成支援、選挙運動に関する届出、政治資金収支報告書の作成など、選挙に関する幅広い行政手続きを扱います。

また、選挙違反に関する告発状の作成、選挙無効や当選無効を求める住民からの異議申出書の作成なども行います。さらに、選挙管理委員会との折衝や、選挙公報の内容確認など、選挙実務全般に関与します。

このように、行政書士は選挙の準備段階から投開票、そして事後の手続きまで、選挙のライフサイクル全体に関わる専門家なのです。したがって、選挙の仕組みや選挙管理委員会の実務に精通しており、不服申立においてもその知識と経験を活かすことができます。

公職選挙法の専門家としての行政書士

公職選挙法は、極めて複雑で詳細な規定を持つ法律です。選挙の種類ごとに異なるルールがあり、選挙運動の規制、政治資金の規制、違反行為への罰則など、多岐にわたる内容が含まれています。

選挙に関する業務を日常的に扱う行政書士は、公職選挙法に関する深い知識と最新の法改正情報を持っています。また、選挙管理委員会の運用実務や判例の動向にも精通しており、単なる条文の知識だけでなく、実務的な感覚を持って対応することができます。

費用対効果の観点から

特定行政書士に選挙の不服申立を依頼する場合、当然ながら報酬が発生します。しかし、この費用は適切な法的手続きを確保するための必要な投資といえます。もし専門家に依頼せず、自己流で不服申立を行った場合、以下のようなリスクがあります。

期限を徒過してしまう可能性があります。法律の専門家でない方が、14日という短期間に適切な書面を作成することは容易ではありません。期限を過ぎれば、いかに正当な理由があっても不服申立の権利は失われます。

主張が不十分で棄却される可能性があります。法的な主張としての体をなしていない書面では、選挙管理委員会に真剣に受け止めてもらえない可能性があります。

必要な証拠を収集できない可能性があります。どのような証拠が必要で、どのように入手すればよいかわからなければ、立証活動が不十分となります。

これらのリスクを考えれば、専門家に依頼する費用は決して高くはありません。選挙に投じた時間と労力、支援者の期待、そして何より民主主義の適正な実現のためには、適切な専門家のサポートが不可欠です。

選挙民主主義を支える行政書士の役割

選挙は民主主義の根幹をなす制度です。選挙が公正に行われ、不服がある場合には適切な救済手続きが機能することは、民主主義社会にとって極めて重要です。

特定行政書士は、選挙の不服申立における代理権を通じて、この民主主義の実現に貢献しています。候補者や選挙人が、専門的な法律知識がないために権利を行使できないという事態を防ぎ、誰もが平等に法的救済を受けられるようにする役割を果たしているのです。

特に、資力の乏しい候補者や小規模な政治団体にとって、行政書士という比較的手の届きやすい専門家が存在することは重要です。大政党や資金力のある候補者だけが法的サポートを受けられるのではなく、どのような候補者も専門家の支援を受けて適切に権利を主張できることは、選挙の公平性を担保する上で不可欠です。

選挙の不服申立は特定行政書士に相談を

選挙の結果に不服がある場合には、速やかに特定行政書士に相談することをお勧めします。

選挙の不服申立は、極めて短い期限の中で専門的な法律知識を駆使して進めなければならない手続きです。特定行政書士は、行政不服審査法に基づく代理権を持ち、選挙実務にも精通した専門家として、候補者や選挙人の権利実現をサポートします。

適切な争点の整理、証拠の収集、説得力のある主張の構成、選挙管理委員会との折衝など、特定行政書士に依頼することで得られるメリットは多岐にわたります。また、心理的な負担を軽減し、候補者が今後の政治活動に専念できる環境を整えることも、重要な意義といえるでしょう。

選挙は民主主義の根幹です。その選挙に関する権利を適切に行使し、公正な選挙制度を維持するために、特定行政書士という専門家の力を活用することは、個人の利益だけでなく、社会全体の利益にもつながります。選挙の不服申立を検討する際には、ぜひ特定行政書士への相談をご検討ください。

行政書士法改正と特定行政書士制度の発展

平成26年改正:特定行政書士制度の誕生

平成26年(2014年)6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」により、日本行政書士会連合会が実施する特定の研修を修了した行政書士(「特定行政書士」)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとされました。

この改正は、同時期の行政不服審査法改正と連動し、国民の権利利益救済のアクセス向上を目指したものです。

令和元年改正:目的規定の明確化

令和元年(2019年)12月4日に成立した改正では、行政書士法第1条に「国民の権利利益の実現に資すること」という文言が追加され、目的規定が明確化されました。

令和7年改正:使命規定への格上げと代理権の画期的拡大

令和7年(2025年)6月6日に成立し、2026年1月1日に施行される最新改正は、特定行政書士制度にとって革命的です(2026年1月施行)。

まず、行政書士法第1条が「使命規定」として明確化されました。これは単なる「目的規定」から「使命規定」への格上げであり、行政書士が国民の権利擁護を担う専門職であることが法律上より明確に位置づけられたことを意味します。行政書士は、国民と行政の架け橋として、デジタル化時代における行政手続きの支援と国民の権利実現という重要な使命を担うことが明記されました。

さらに、改正行政書士法第1条の4第1項第2号により、従来の「作成した書類」から「作成することができる書類」へと代理権の範囲が拡大されます。

この変更により、特定行政書士は自らが関与していない案件でも、行政書士が作成可能な書類に関する行政不服申立てを受任できるようになります。これは、選挙後に初めて相談を受けるケースでも対応可能になることを意味し、選挙争訟における実務的意義が飛躍的に高まります。

選挙管理委員会の役割と構造的課題

選挙管理委員会は地方自治法第181条に基づく行政委員会であり、首長や議会から独立した合議制機関です。委員は4名で、議会が選挙により選出します。任期は4年で、「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者」という資格要件があります。

選挙管理委員会の権限は広範です。選挙人名簿の作成・管理、投票管理者・開票管理者・選挙長などの選任、選挙の管理執行、選挙啓発活動の実施など、選挙に関する包括的権限を持ちます。争訟処理においては、異議申出の受理、事実調査、投票の再点検、決定書の作成と告示を行います。

実務上の課題

多くの市町村選挙管理委員会は、選挙争訟の経験が極めて限られています。特に小規模自治体では、委員会が設立以来一度も異議申出を受けたことがないというケースも珍しくありません。委員は非常勤の名誉職的性格が強く、法律専門家ではない一般市民が選任されることが多く、事務局職員も自治体職員の人事異動の一環で配属され、選挙法の専門知識を持たない場合が多いのです。

このため、実際に異議申出があった際、選挙管理委員会自身が手続きに不慣れで戸惑うという事態が生じます。どのような書式を求めればよいか、証拠をどう評価すればよいか、口頭意見陳述をどう運営すればよいか、といった実務的判断ができないことがあります。

また、公職選挙法は手続きの大枠を定めますが、具体的な書式、提出方法、必要書類などは各選挙管理委員会に委ねられています。このため、異議申出書の書式、証拠の提出方法などが自治体ごとに異なり、一般市民にとって極めて高い参入障壁となっています。

当事務所の実績と対応力

当事務所の代表である特定行政書士は選挙に関する異議申出や審査申立の代理人としての実績が豊富です。地方議会議員の選挙では被選挙権に関する不服申立てが多く行われていますが、当事務所では、そのような不服申立て手続までをワンストップで受任可能です。

無資格の違法選挙プランナーでは代理人は受任できません。ご注意ください。

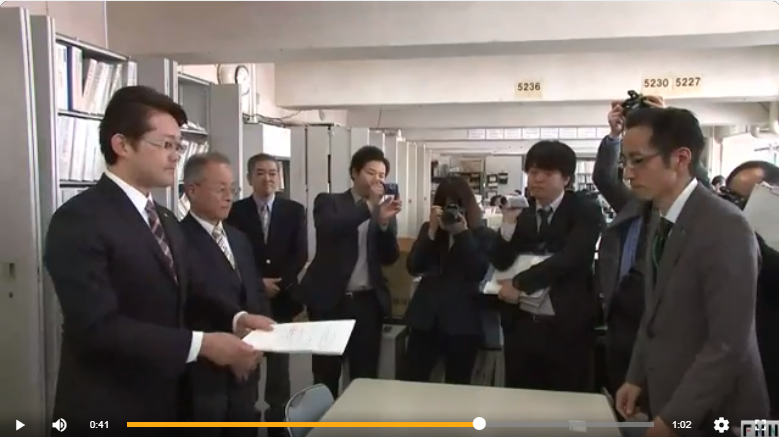

不服申立てを検討されている方は、早急にご連絡ください。以下の画像は、当事務所の代表である特定行政書士が対応した案件が報道されたものの一部です。

異議申出は14日以内に行う必要があります。選挙後は選挙収支報告書作成や残務整理などで多忙ですが、それと同時並行で意義申出の準備を進める必要があります。

投開票が終了し次点であることが確定したら、お早めに御相談ください。

お問い合せはコチラからどうぞ

※送信されたお名前・メールアドレス等の個人情報は、プライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。